一個老兵的自述-金必文上校

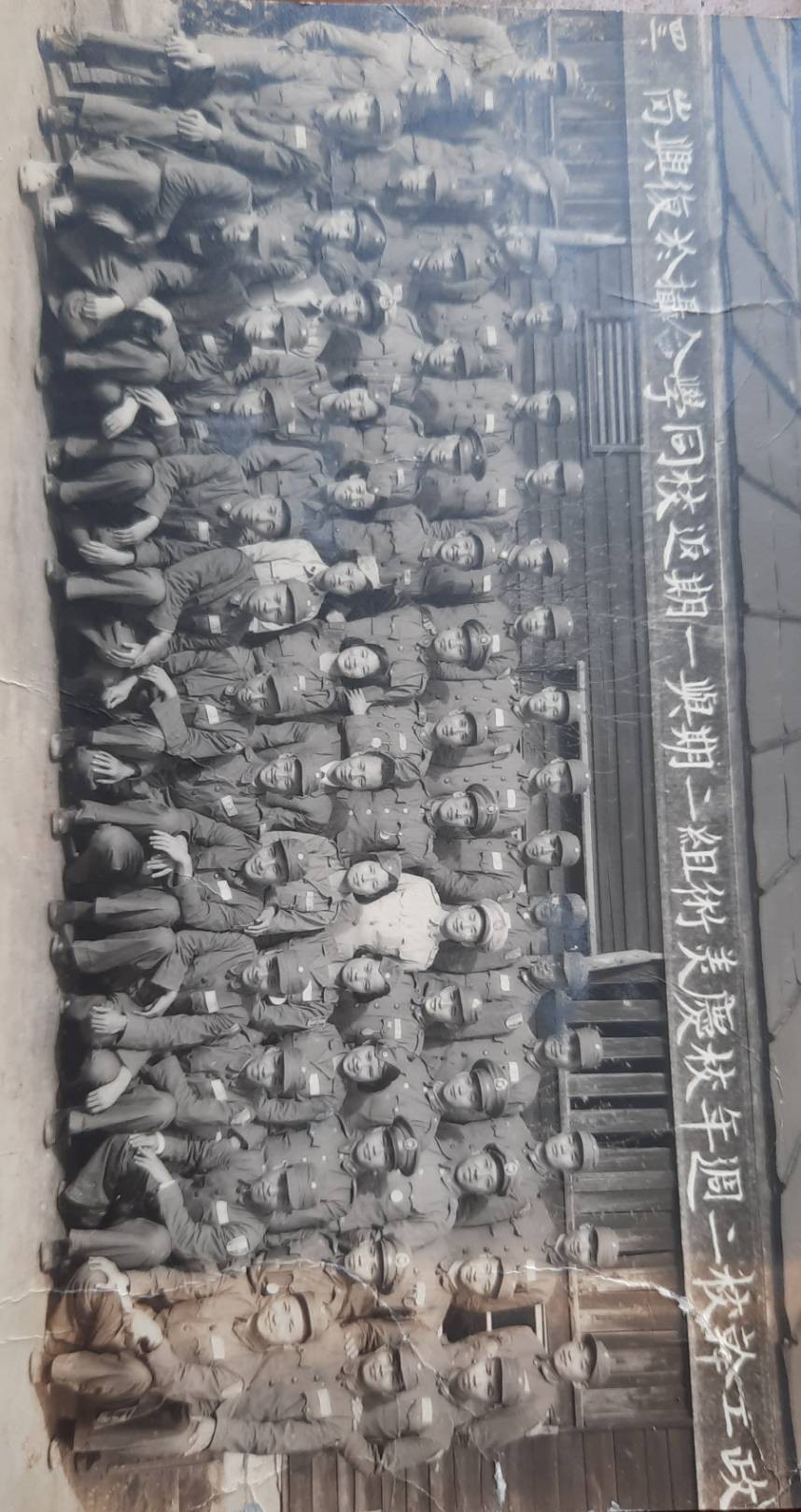

我叫金必文,民國十七年二月七日出生,是一位隨國軍轉進來台的老兵。後來我成為一名陸軍上校,如今人老了,回首一生,只覺滄海桑田,百感交集。這不是什麼偉大的故事,只是一段普通老兵的生命記事。 韓戰已過一甲子,前些日子我在新聞中看到南北韓離散家庭團聚,心中湧上一股難以言喻的酸楚。因為我也是在國共內戰時與家人離散的離散者。幾十年來,我夜夜夢見母親,夢裡她總是牽著我的手,輕聲叮嚀;夢醒時,枕邊卻早已濕透。母親年輕時聰明、美麗、勤勞能幹,是村裡出了名的巧姑娘,父親早逝,我成了她唯一的依靠。我印象中我們的家只是一間破舊的稻草棚。父親留下的遺產,只有這個能遮風擋雨的小屋。生活僅靠母親做針線活勉強養家,一針一線縫著生活,也縫著希望。那時我們常挨餓,一日兩餐有時都成奢望。冬天凜冽,沒有棉衣、沒有被褥,我們只能蜷縮在稻草堆裡取暖。糧絕時,母親會冒著風雪出門,挖回一籃「觀音土」或撿些爛菜葉,那些原本連牲口都不吃的東西,竟成了我們的救命糧食。後來我們搬到外婆家,生活依然艱難。外婆年邁多病,舅舅又體弱無力,全家靠母親打臨時工度日。記得有次母親熬了一碗清粥,想孝敬外婆,母女倆互相推讓,最後他倆抱頭痛哭,那碗粥最後是我喝下的—那是我童年最深的記憶。 抗戰爆發後,有人來鄉裡接運難童到四川避戰。母親含淚把我送上車,叮嚀我「要出人頭地,別讓娘丟臉」,從此與母親天涯兩隔。我被安置在萬縣的「難童教養院」,那裡生活清苦,老師嚴厲,我常被打得手腫如包。母親的信,是我唯一的慰藉,她常寄衣物、布鞋、零錢,信裡滿是思念與鼓勵。在老師及母親的鼓勵下,我考上重慶國立中學,那是一群流亡學生聚集的地方,大家沒有玩心,只有求知與報國的熱情。抗戰勝利後,原想返鄉,卻又逢內戰。學校停辦、糧餉斷絕,於是我穿上了軍裝,成了國軍的一員,從此命運轉了個彎。隨軍轉進台灣時,我站在船上,望著遠方的海,心裡明白—這一去,也許再無歸期。夜裡的風很冷,甲板上滿是哭聲。有人喊娘,有人跪著禱告。那時的我,心裡只有一個念頭「活下去」。 在台灣的軍旅生涯艱苦無比。當時軍人的生活非常封閉,薪餉微薄,我長年駐守外島,許多弟兄終身未娶,成了營裡的「老處男」。我們笑自己像和尚,軍營就是廟,外島就是牢。可即使如此,沒有人抱怨,我們心中有信念—「反共抗俄,保衛台灣。」 戰地的日子充滿著死亡的驚恐,炮聲震耳,戰友隨時都會倒在血泊中。每當在烈士墓前獻花時,我的腦中就會浮現那些為國犧牲年輕的臉孔。他們為國而死,而我活下來,只為繼續完成他們未盡的責任。 退伍後,我參加了橫貫公路的開鑿工程,面對懸崖峭壁,我們這群老兵用鐵鎚與汗水,一寸一寸地鑿出通道,當通車典禮禮炮響起,我的眼淚奪眶而出—那一刻,我感覺自己又打了一場勝仗。民國76年兩岸開放,我迫不及待回到故鄉(湖北省江陵縣),可是故鄉已物是人非,母親、外婆、舅舅全都不在。老屋倒塌成瓦礫,連墓碑也被草掩。我終於在一位老人帶領下,找到母親的墳—一個被荒草覆蓋的小土堆。那一刻,我跪在墓前痛哭失聲,連呼:「我來遲了!娘啊,我來遲了!」我燒滿地冥紙,立碑修墓,願她在天之靈不再受寒風之苦。在大陸的日子,我被叫作「台灣人」,回到台灣後,我又被人稱作「外省人」,這時我忽然明白,原來自己早已無家可歸。故鄉與異鄉之間,我只是漂泊的一葉孤舟。 我懷念早年的台灣,那時雖窮,卻人人團結奮發;如今富了,卻多了分裂與仇怨。台灣是我後半生的家,我愛這塊土地勝過長江與黃河。願這裡永遠和平,不再有戰火,不再有母親的淚。如今我老了,身上零件都快報廢了,回想一生,當過兵,流過血,雖無驚天偉業,卻問心無愧。這一生,我對得起國家,對得起母親,對得起良心。夕陽西下,我知道歸期不遠,只盼魂歸故里,與母親長眠於同一片大地。 我叫金必文,一個老兵,這就是我的一生。

|